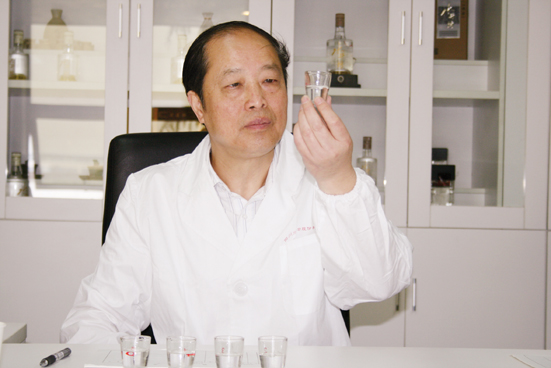

赖登燡是四川水井坊股份有限公司副总经理、总工程师,有着中国酿酒大师、教授级注册咨询师、全国白酒专业委员会专家等职衔,在白酒界享有很高的声望,行业内熟悉他的人都尊称他为“赖二爷”。然而,他的从业历程,却知者甚少。今天,让我们一同走进赖登燡的酿酒生涯,聆听他对人生、对酒业的感悟。

夏日的成都,浣花溪公园荷花香满湖,《华夏酒报》记者与水井坊传统酿造技艺第七代传承人赖登燡相约至临湖的一处阁楼。此时,天空下着丝丝细雨,拍打在荷叶上发出的滴滴之音格外悦耳,缠绵的微风从身边拂过,神清气爽之感通贯全身。

感受此景,犹如亲临北宋词人晏几道《鹧鸪天》中“梅雨细,晓风微,倚楼人听欲沾衣”的景况,真是一种高雅的享受。“白酒,亦属高雅享受的一种。她应是一种品行,因为她沉淀着中华文明的传统精神,融合了中华民族的包容与内敛。这是千年中国传统智慧的结晶,也是中华文明博大精深的一种体现。我与酒结缘,感到非常幸福,品读酒中真谛,是享受人生的另一种境界。”赖登燡娓娓道出他对白酒的情感。

忆往昔,峥嵘岁月

1968年中专毕业后,赖登燡被分配到四川成都酒厂工作,当时在酒厂属于文化程度最高的“学生烤酒工”了。进入酒厂后,他被水井街老烧坊“福升全”、“全兴成”的酿酒大师、水井坊酒传统酿造技艺第六代传承人崔体泉师傅收做徒弟。

“记得那是夏天的一个早晨,我怀着激动的心情来到位于牛王庙水井街的四川成都酒厂报到,当时正值青春年少,对白酒的认识也是懵懵懂懂。刚进厂的那天,厂里还给我和薛常友两个新进厂的年轻人戴红花,开大会表示欢迎。”赖登燡回忆道。

“那时厂里的生产坏境很简陋,车间多数是土坯房,更没有行车这样的起重设备,所有工作都要靠人力完成。人工上蒸,人工烧灶,人工用甲板车拖粮,用鸡公车端糟子,烧出的酒要靠人一桶桶抬到酒库,烧酒用的煤炭还要去煤厂拉。肩挑背磨等繁重的体力劳动,一般人是受不了的,那时候我一个早晨可以吃三四两稀饭,四五个馒头。一天工作下来累得腰酸背痛不说,周身的酒糟味还久久不散,即使每天下班洗澡换衣服都还是有股浓浓的酒糟味,实在是难以近人。天气热时,我们都是夜间烤酒,夜间温度低,入窖条件好,所以我每天晚上9点钟就休息,为第二天凌晨两三点钟起床工作恢复体力。那时只想着一门心思学技艺,个人的很多细节也就不太注重了。”讲述当时的点滴情景,赖登燡时而释然一笑,时而感慨惆怅。

让赖登燡记忆最深刻的是崔体泉师傅收他为徒时说的一番话:“学烤酒要专心、耐心,你要把看似简单的事情重复多做,烤酒涉及多个环节,过程繁琐,不似表面看起来那样容易,不能因为一点小事不顺利就气馁。若想在此有番作为,须得下苦功夫,要掌握水、火、曲,不断提高熟练程度,更要让其融会贯通。”

这番话对赖登燡的酿酒生涯产生了深远的影响。由于自身的刻苦钻研,从摊凉到烧灶,从窖池到窖泥,他逐步掌握了配料、蒸馏、量质摘酒、窖池管理、窖泥培养等工序的工艺秘诀,对如何酿出好酒、多酿酒产生的极大兴趣,也激发了他更多的求知欲。

“那些年,我一边虚心向崔师傅请教,向酒界前辈学习,认真感悟领会代代相传的酿酒技艺中的精髓,一边从微薄的薪水中挤出钱来购买有关酿酒方面的书籍,认真学习,刻苦钻研酿酒工艺中的奥秘。在实践与理论相结合的基础上,我不仅找到了许多解决生产实际问题的方式方法,同时还开阔了自己的眼界,开启了自己的创新思维。”

赖登燡的知识财富都是在边学习边总结的生产一线上积累起来的。由于他的刻苦努力,知识面广了,经验逐渐丰富了,在上世纪80年代他独创了颇具特色的人工老窖技术,90年代组织开展了“酯化酶——粗酶制剂工业化生产与应用的研究”、“PGZ——配套技术在全兴大曲白酒生产中的研究与运用”、“缩短浓香型酒发酵周期、提高质量的研究”、“水井坊酿酒微生物和窖泥的综合研究”等科研成果,为白酒由一个极其落后的传统产业迈向现代化发展的成功变革和崛起注入了科技动力。

赖登燡从刚到酒厂时的酿酒工人逐步成长为车间主任、副厂长、厂长,他从生产技术管理到科技研发,再到著名白酒专家的成长过程告诉我们“所有成功的因素其实都一样,那就是刻苦、努力、钻研。”

看今朝,后学辈出

与赖登燡交谈,所感受到的不仅仅是他高超的技术理论和丰富的实践经验,还有他对于酿酒技术、白酒事业的热情与真诚。

“白酒酿造是传统工艺和现代科技的结合,我喜欢和我的学生共同交流、探讨,因为年轻人的思维活跃,思想前卫。我更希望被他们的问题难住,这样也会提升我自己。回答学生的问题我会毫无保留、知无不言,尽力把自己所掌握的一切知识传授给他们,希望在他们这一代能把中国白酒的酿造技艺传承发扬。”赖登燡说。

“因材施教是科学的教学方式,我喜欢和我的学生结成朋友,也经常告诫他们,白酒酿造的研究不能脱离生产一线,必须要坚持理论和实践相结合,要用理论指导实践,同时在实践中不断地检验、完善理论。”

在赖登燡看来,再高的理论水平,也必须在窖池边加以检验;再先进的技术成果,也必须转化为实际生产力。只有实践经验和理论知识相印证,白酒酿造的技术水平才能不断提升。

现在,作为中国白酒界的一名学术带头人,赖登燡每年都会组织和参与全国和省、市白酒行业技术交流会、研讨会、品评会、论证会、鉴定会等,为推动白酒技术进步和发展做了大量卓有成效的工作。作为白酒行业的知名教师,他先后在全国和省、市的白酒行业协会举办的白酒技术、尝

文章来源华夏酒报评、勾兑及职业技能培训班授课。

有理论、有实践,从实际出发、深入浅出,是赖登燡讲课的主要特点。多年来,他为白酒行业培养白酒专业技术人员2万余人,其中成为国家级白酒评委的有60余人,成为省级白酒评委的有200余人,成为省白酒专家的有8人,10余人成为所在企业主管技术质量厂长,数千人考上了酿酒高级技师、高级品酒师等职称,更多的成为了白酒专业技术骨干。

思未来,文化传承

当谈及目前中国白酒文化的缺失时,赖登燡说:“党的十七届六中全会吹响了中华文化复兴的号角,白酒文化的复兴是我们的使命。白酒文化不应该是唯美的空谈,而应该是融入了中华民族悠久的历史、国学哲理、地域民俗、情感愿望的综合文化形态。”

赖登燡把世界各种烈酒的生产工艺进行对比,阐述了中国白酒的优势,同时提出了如何去传承、创新和诠释的现实问题。“我常常在想,如何将白酒生产工艺中的文化价值提炼出来,并表现为品牌的独特魅力,作用于市场。”

“有人说,白酒的生产工艺大同小异,缺乏核心技术。这句话的前半句我认为表述是客观的,尽管白酒产品存在着香型、风味上的差异,且会受到产地生态环境的影响,但主体生产工艺和原理是类似的,不过后半句的观点却值得商榷。白酒工艺的确大同小异,但在‘小异’中却蕴藏着丰富的内涵,酿造、环境等过程中的每一个细微差异,必然是经过历史的长期积淀,由几代人去尝试、比较、选择而最终保留下来的,有它的合理性和必然性,并由此形成了白酒风味的千差万别,带给消费者丰富的感官体验,或绵甜、或浓郁、或幽雅、或醇厚、或爽净、或甘冽、或柔和,由此引申出异彩纷呈的文化表现。”赖登燡说。

中国白酒的神奇魅力正在于此。赖登燡表示,这应成为支撑白酒文化复兴的有力基石。白酒企业要把白酒的传统工艺与市场联系起来,从中发现更符合现代人心理需求的文化价值。希望白酒企业在塑造品牌时,能够更多地从中国白酒传统工艺和技术的传承中挖掘品牌内涵,充分利用好老祖宗留给我们的文化遗产,让消费者通过对白酒酿造过程的深入了解,真正意识到我们的每一滴酒都是经过几代人的心血精雕细琢、优中选优而得来的。

不知不觉中,赖登燡从事酿酒及研究工作已过了44个年头。在这40多年的岁月里,他从工人到副总、由学徒到专家的转变,离不开前辈、同仁们的帮助;离不开长期在酿酒实践中的艰苦磨练;离不开他对科研技术的执着追求。

“回顾自己所走过的历程,最大的感受是学习无止境、实践出真知,并且要在传统技艺的传承过程中不断地探索、扬弃。中国白酒的历史源远流长,作为白酒界的一员,我有义务将白酒研究这个班接下来,传下去。”赖登燡坚定地说。

转载此文章请注明文章来源《华夏酒报》。

要了解更全面酒业新闻,请订阅《华夏酒报》,邮发代号23-189 全国邮局(所)均可订阅。

编辑:施红