本文由  友情提供

友情提供

2009年2月初,华润雪花成功落实了收购安徽安庆天柱啤酒事宜。双方注资6000万元人民币,华润雪花持股80%,之后将再注资3000万元技改而绝对控股。

受到金融危机的影响,我国经济增速放缓,收购成本降低,雪花趁势掀起收购浪潮。而它首选落点在安徽,且从2000年涉足安徽至今,雪花扩张势头稳中有进,可见安徽在其啤酒版图中有着不寻常的战略地位:欲以安徽为中心基点,横扫吴、越、鲁、豫、鄂、赣六省。

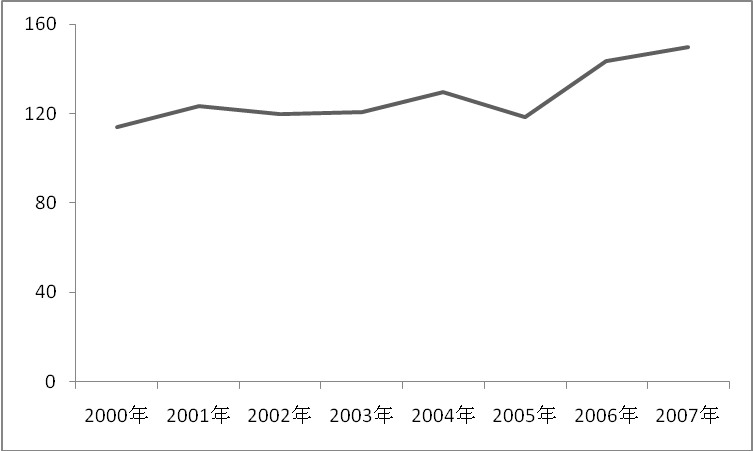

2004年以来,随着龙津、雪地、相王、圣力啤酒相继收归麾下,雪花啤酒销量基数一直保持增长态势。安徽全省啤酒销量在2007年接近150万千升。2008年,全省啤酒销量继续增长,而雪花啤酒却出现下滑,同比降低了两个点左右。一个无形的对手,正在悄无声息地杀将过来。

图1:安徽省啤酒产量变化图

尽管重啤、青啤、英博哈啤目前在安徽“静如处子”(除了重啤过去两年在巢湖有些蜻蜓点水似的动作),但安徽依然是啤酒企业的必争之地,依然处在这几家巨头重兵攻势之下。“重估安徽、占据安徽”不久或将成为现实。

雪花啤酒过去在安徽所向披靡的历史或将改写,它一统安徽的愿望将增加很多不确定性,市场格局变得扑朔迷离。

一、膏腴之地藏杀机

安徽人均消费量为24.5升,低于全国平均水平(30升/人),还有很大的增长空间。同时,超过常住人口数量的旅游人口,对拉动安徽的啤酒销量有一定的积极作用。

随着“中部崛起”战略的日益提上日程和安徽“十一五规划”的进一步实施,安徽正逐渐融入长三角经济区。届时,安徽啤酒市场会获得相应发展。同时,安徽啤酒市场有着自己的特征,比如渠道集中、价格高、麦芽度低等。

1、清淡的口味和丰厚的利润

如果用麦芽度衡量,安徽人饮用啤酒的口味是比较清淡的,虽然不同的地区具体结构不同,但多以8°P、9°P为主(见图2)。其中,8°P是市场的绝对主流,占比62%;9°P其次,占比25%。细分到每一个市场我们发现,合肥以南地区,口味与江浙接近,8°P的比例更大;合肥以北地区,口味接近河南和山东,9°P的占比更高。但是,在青岛啤酒占优势的芜湖和马鞍山,以老青岛为代表的11°P占有不错的市场。

从价格上看,合肥、安庆、芜湖、马鞍山等城市,终端平均价格都在4.5元/瓶左右;即便是靠近河南的阜阳、六安等城市,也比临近的河南城市价格高出30%左右。安徽的啤酒终端零售价格偏高,甚至高于邻省江苏。换句话说,在啤酒利润上,安徽与邻省相比是绝不逊色的。而安徽人口多达6000多万,市场容量还有很大空间,如果在价格上做点文章,销量的提升不是没有可能。

2、明显的渠道集中度

按城镇计算,安徽啤酒终端售点数约为9万个,万人售点数为38个。其中,传统渠道占比45%,餐饮渠道占比50%,是市场绝对的主力(见图3)。从图3可以看出,安徽市场非常有特色,在售点比上,传统渠道和餐饮渠道相差不远,几乎占据了总售点的一半,然而餐饮渠道的销量比、销售额比高出传统渠道3—7倍,可见,掌控餐饮渠道就等于掌控了安徽啤酒市场。因而大多数啤酒企业在进军安徽啤酒市场时,都选择从餐饮渠道入手,并且采取了诸如“买店专营”等极端的手法。

3、差异化竞争稍显成熟

终端市场上的产品竞争格局体现了各大厂家都争相寻找市场切入点,努力避实就虚,追求空档。首先,在麦芽度组合上,雪花努力低度化,以8°P为主,同时辅以7°P、10.5°P,其中的7°P和10.5°P就绕开对手抓了个空档;重啤主要在8°P和雪花竞争;而青岛努力高度化,主要在10°P;其他如哈啤、燕京、喜力等都高度化。其次,在啤酒的品种上也体现了差异化,在大家都熟悉的清爽、纯生和老经典与对手重合对立之外,雪花增加了很多品种,如原汁麦、天然品格和黄金时代等,青啤加了山水、欢动和金质等品种,其他厂家也大多按文章来源华夏酒报这条路发展。

二、隔江对峙亮A牌

以长江为界,安徽被分为皖北和皖南。安徽的啤酒市场格局也基本与之相同。雪花啤酒基本统治了皖北,目前随着对天柱啤酒收购的完成,雪花啤酒正向皖南地区深度延伸,不过青啤、重啤依然还在皖南地区占据相对优势,与雪花隔江对峙。

从酒厂数量和布局看,雪花啤酒占据了先机。通过收购,雪花啤酒在蚌埠、合肥、阜阳、淮北、滁州、六安、安庆等6市布下了9个酒厂,总产能215万千升(包括最近收购安庆天柱啤酒15万千升产能),比整个安徽省的啤酒市场容量还高出25%(见图4)。重庆啤酒集团为安徽市场上第二大啤酒企业,旗下5个酒厂多在皖南,分别位于滁州、巢湖、池州和宣城,总产能90万千升。青岛啤酒的两家酒厂位于相对发达的芜湖和马鞍山,总产能20万千升。此外,滁州有大光明啤酒(产能10万千升)、黄山有迎客松啤酒(产能6万千升)、宿州有华洋啤酒(产能15万千升)、铜陵有紫晶啤酒(产能10万千升)、淮南有江氏企业啤酒有限公司,在当地均有一定的规模和影响力。

安徽啤酒消费能力的城市排名为:合肥——阜阳——安庆——六安——滁州。雪花啤酒几乎占据了安徽所有的强势啤酒地盘。尽管如此,重庆和青岛在合肥还是占有一席之地,且表现出极强的竞争力。

1、雪花啤酒:八卦图里筑围城

从战略版图上看,雪花以合肥为圆心,以滁州为一端顺时针方向画弧,目前已画到了安庆,将皖东南一带包抄,目前缺口越来越小。

在资本大棒之下,能顺利推动雪花收购的是其赫赫有名的消耗战,现在雪花还在沿用这一战术,并且将这种战术中的买断战演绎得更加激烈。在消耗战中,雪花采用低价促销和倾销、买断经营和有奖销售、给经销商实惠等方式来消耗和拖垮对手,迫使对手回到收购的谈判桌上。雪花对雪地、龙津等的收购无一不采用这种方式。当雪花占据了市场的主要渠道,还是通过消耗战来与青岛和重啤争夺渠道。

目前,雪花在安徽的渠道日渐丰满,但它的布局却没有停止。一边布局,一边加强品牌传播战略,广告铺天盖地。自2006年开始,每年都在几大城市举行大规模的雪花啤酒节,大肆宣传渲染、造势,提高雪花品牌影响力。

雪花在合肥终端布下了八卦阵,用20多个SKU从8个方位紧密布局,在价格上、档次上、麦芽度和品种上都定点布局,意欲打歼灭战,做到万无一失。可是结果却并不完美。

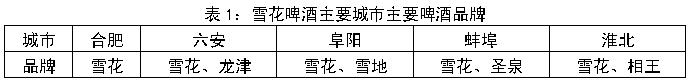

1)潜移默化的品牌策略

雪花旗下拥有雪花、零点、圣泉、龙津、喜宝、黄山、豪顿、金盛年华、雪地、相王及圣力等10多个品牌,涵盖了所有产品档次,覆盖几乎安徽所有城镇。根据1+1的品牌策略,雪花啤酒通过技改和整顿,以雪花主品牌通行全省,在一些区域依然保留所收购来的品牌,兼顾全省的同时,保留一定的地方特色,更有效地阻止和压制竞争对手(见表1)。在主推“雪花”品牌的大前提下,雪花所收购来的区域品牌已经在慢慢消失,比如合肥市场,目前已经看不到龙津啤酒的身影了,取而代之的都是雪花。而在六安、阜阳、蚌埠、淮北等城市,雪花品牌也已成为主导,曾经的强势品牌龙津、雪地等,份额已经越来越少。

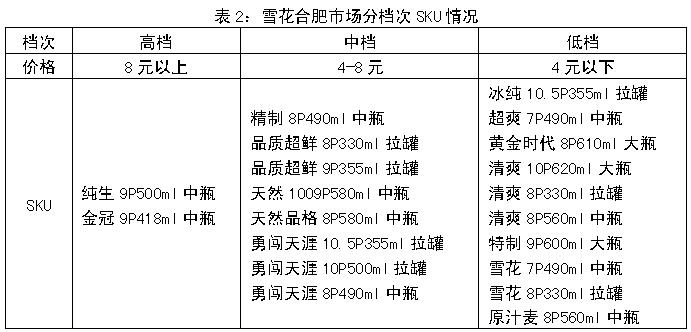

2)丰富齐全的产品组合

2)丰富齐全的产品组合

几年下来,雪花逐渐形成了“勇闯天涯、老雪花、雪花清爽系列、天然品格系列、品种朝鲜系列、精制特制系列、金冠黄金时代系列、纯生、原汁麦”等产品组合,形成了“清爽”走中低端、“勇闯天涯”走中端、“雪花纯生”走高端的基本架构(见表2)。

3)旗帜鲜明的渠道战法

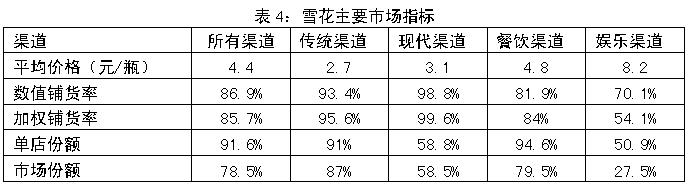

雪花啤酒抓住了安徽人的清淡口味,大力推出低度啤酒,有8个以上8°PSKU。在其78%的份额中,有近63%的份额是8°P获得的。其中单个原汁麦8°P560ml中瓶获得了25%的份额,即整个市场的1/4,它在餐饮渠道获得了32%的份额,近整个餐饮的1/3。还有一个黄金时代8°P610ml大瓶有12%的份额,超过整个市场的1/10。而在现代渠道和娱乐渠道,雪花将一部分份额拱手让给了青啤和英博。

4)终端市场的潜在威胁

雪花在安徽获得了78%的市场份额,从总体上看雪花具有了对市场的话语权。可是在终端市场,有一个幽灵在潜伏,使得雪花一统合肥显得艰难。下表3可以看出,两者的单店份额相对接近,而其余的指标雪花均高于山城,但这也不能说明雪花就强于山城,因为雪花的价格便宜了0.7元。雪花和青岛的比较,也是类似的情况。从价格上看,雪花单价最低是2.6元,最高是12.7元,总共20多个SKU,大部分价格都在4元以下。雪花啤酒的清爽8°P560ml(2.7元)和雪花清爽10 °P 620 ml大瓶(3.3元)要比同类的青岛8°P600ml大瓶(3.9元)便宜0.6元以上,而前者才获得0.1%的份额而青岛获得1%的份额。

安徽啤酒市场发展比较成熟,雪花走了比较成熟的差异化路线,在麦芽度的设置上进行市场细分,在8°P、9°P、10°P之外加上7°P、10.5°P,当然这些麦芽度都取得了主要份额。但这不能说明雪花具有比对手更强的竞争力。比如同样的清爽8°P,雪花的份额是4.6%,青啤的是0.2%,而雪花这个SKU的数值铺货率是6.9%,加权铺货率是4.2%,单店份额是66.3%,而青啤这个SKU的单店份额是25.5%,数值铺货率是0.6%,加权铺货率是0.7%,青啤的这个SKU显示出极强的单店竞争力。因为雪花的单价是2.7元,青啤是3.9元,雪花比青岛便宜了1.2元。

在整体市场上,雪花啤酒的数值铺货率达到了86.9%,最高的现代渠道更是达到98.8%。即便最低的娱乐渠道,也达到了70%。单店份额高达91.6%,尤其是餐饮渠道,雪花单店份额高达94.6%。换句话说,凡是有雪花啤酒售卖的餐厅,雪花就处于绝对的统治地位,甚至高达100%。由此可见,雪花在合肥市场的“不可一世”,其基础是对终端店的“绝对控制”。

2、重庆啤酒:遗恨失天柱

安徽是重啤“沿江东进”战略的第一站,在其华东战略中具有重要地位。2002年,重庆啤酒进入池州九华山(2006年将公司搬迁及改扩建,使产能达到20万千升)。2004年10月,收购天长市产能12万千升的天岛啤酒。2005年11月,组建重啤庐江公司(2007年进行产能20万千升的技改扩建,2008年7月竣工投产)。2008年,将含山涪陵公司产能技改扩建(此项目正建中,2008年3月份进行项目评估,计划到2009年完全建成投产)。包括正在扩建的含山厂在内,重啤在安徽产能达到92万千升。

2007到2008年两年间,重庆啤酒在安徽动作频繁,可是没有考虑到将势力向前纵深推进,比如收购天柱之类。最终华润收购天柱啤酒。

从华东的布局上,重庆啤酒在安徽要想协同江苏的常州天目湖和浙江的大梁山作战,未免有点鞭长莫及。相对江苏、浙江,重庆啤酒在安徽的基础相对牢固一些。重庆啤酒的势力在安徽南部,在合肥拥有近10%的份额,在巢湖、宣城、池州占据主要市场地位。

从全省来看,要想对付雪花,重庆啤酒势力还是非常单薄。要想稳固华东既有势力范围,不如加强在安徽的基地,与雪花决一死战。安庆天柱啤酒则是阻止雪花南下池州的天然屏障,失去它,重啤腹背受敌,巢湖基地受到雪花从合肥、六安、安庆、滁州的夹攻,池州则直接暴露在对手的炮火之下。因此,天柱的失去使重啤雪上加霜。

2005年11月,重啤安徽中心在合肥成立。2006年山城啤酒正式投放安徽市场。此后的几年,重啤与雪花在渠道、终端、人才等方面激烈博弈,由于雪花先入为主又是全国品牌,重啤先处于攻势,受到雪花反制,随后演绎成的胶着状态,但总体上重啤处于下风。

重啤提炼出“欢乐山城”概念、提出“全民享乐主义”,挖掘啤酒的“欢乐因子”,采用“农村包围城市”战略,即采取“从外围进入,占领低端市场,再逐步蚕食大型终端,抢夺主流消费场所”的进攻策略,确定了“重点市场打阵地战、全省市场打游击战”战略方针。但是,有强大资本后盾的雪花迅速反攻,逐层压缩重啤既有市场,夺取重啤新生市场,重啤没有太多的进入机会。

重啤2006年在合肥打的第一场战役效果不佳,受到了雪花啤酒同样的反制,市场份额微乎其微,没有在主流饭店和排档等终端站稳脚跟。

2008年,重啤在合肥的份额已经接近10%,其他基础市场如巢湖等地势力相对稳固。可见,重啤在安徽这两年来呈上升态势。但是,要想真正在雪花的铁蹄下存活下来,且在安徽实施对雪花和青岛啤酒的有效制衡,进而落实华东战略,还需要更多的基础市场,还需强化布局,光在原来势力范围扩建,是不够的。

2008年,嘉士伯收购苏格兰纽卡斯尔股份成为重啤第二大股东,成为重啤在安徽展开终端厮杀的有力后盾。另外,重庆啤酒手里还有看家兵器,可以拿来和雪花一搏,或许会杀出一条血路。

1)打造成长性的品牌价值

在品牌策略上,重啤和雪花类似,采用“1+1双驱动”模式,打造“山城”品牌的同时,扶持1—2个区域性强势品牌,前一个“1”是山城啤酒,是战略性的长期品牌,后一个“1”是区域强势品牌,起到稳定市场的作用(见表5)。其目的是利用区域性强势品牌的渠道力量和品牌价值做基础,逐步强化和完成山城品牌的塑造,循序渐进地提升山城品牌的知名度和号召力。

值得一提的是,重啤在啤酒终端运作上有自己的独到之处。在进攻合肥等皖北市场时,重啤“抢占大排档、便利店、夫妻店等低端市场,并逐渐向核心终端酒店挺进”,寻求“终端独营”,取得了不错的效果。可以说,在整个安徽市场,“独营店”是风气,雪花、重啤都是个中高手。

2)提炼有效的控制能力

重啤在合肥没有酒厂,所以必须从滁州和巢湖运输过来,和雪花相比,在成本上没有优势。从其在合肥市场的表现来看,重啤的山城啤酒选择了“不走寻常路”:通过少量的SKU投入,高质量地占领少数渠道。目前,重啤在合肥基本只投放山城8°P520ml中瓶一个SKU,所有渠道通吃。山城8°P520ml中瓶属于中低档产品,和雪花天然品格8°P580ml中瓶基本相当,避开了雪花六大强势SKU。在铺货率上,无论是数值还是加权,重啤山城8°P520ml中瓶都不突出,整体只有12%多一点,最低的娱乐渠道只有3%左右。但是,在单店份额上,山城8°P520ml中瓶却出人意料的突出,高达72.3%,在餐饮渠道更是达到了77.7%,与合肥市场的霸主雪花啤酒相比也不遑多让。在娱乐渠道69.3%的单店份额,更是远远领先于雪花的50.9%。由此可见,重啤对终端的掌控,比雪花并不逊色。

3、青岛啤酒:另一种存在

1999年2月,青岛啤酒收购马鞍山啤酒厂,设立青岛啤酒马鞍山有限公司;12月,承债兼并安徽芜湖大江啤酒厂,设立青岛啤酒芜湖有限公司,并先后分别将上述两家酒厂的年产能扩大至10万千升。截止2008年,青岛啤酒在安徽的总产能为20万千升,位居第三。

青啤选择芜湖和马鞍山落子,意欲在芜湖一带打下坚实的基础,向南京与合肥辐射,呼应江苏的徐州、盐城、扬州的基地,向苏北、皖东北广大地区渗透。这种布局基本上是合理的,但过于稀疏,难以深耕市场,难以在终端发起大规模的促销战和渠道争夺战,对于品牌宣传也不是非常有利。如果当初青啤抢在雪花之前兼并龙津之类若干酒厂,今天安徽将会是另一种局面。也正因为如此,青啤在雪花的强攻下只好放弃部分市场。

2008年青啤在江苏和大本营频频加码,可是在安徽布局上却不动声色。如果拥有安徽,青啤可以将苏北和大本营连成一片,势必对苏南的雪花和湖北的雪花产生威胁,又可以进攻河南等区域。因此,从战略上考虑,青啤对安徽的重视不亚于江苏等地区,只是在营销上动作较小。2007年,青啤的“倾国倾城”项目在芜湖举行。2008年,青啤成功参加了合肥市政府牵头举办的“放心食品节”,值得庆幸的是,本次活动没有任何竞品参与。青岛啤酒公司携青岛纯生、青岛欢动、青岛经典、青岛大优、经典听装、山水新鲜100共6种名优产品参展。

2007年,马鞍山、芜湖的人均GDP在安徽各市中排名第一和第四位,终端啤酒价格排名前三甲,属于利润最高的两个区域。青岛啤酒在安徽一共有两家厂,就分别位于马鞍山和芜湖。从吨酒利润来看,青岛啤酒是安徽啤酒企业中最高的(本土没厂的如百威、喜力等除外)。可见,在目前的安徽,青岛啤酒把利润放在第一位。但从规模经营来看,与青啤目标不符合,没有布局上的措施,哪有终端上的优势?

1)终端有待加强

从市场表现来看,青岛啤酒在马鞍山和芜湖的市场占有率都超过了50%,是上述两个市场的主导。在品牌上,青岛啤酒已经逐渐放弃原有的大江啤酒和钟山啤酒,而引进了山水品牌,作为中低档的主力;青岛主品牌则走中高档路线。由于布局和产能的原因,青岛啤酒在安徽还无法形成全省性影响力。青岛不缺乏品牌影响力,但在终端控制上做得不好,比如在合肥市场,青啤的铺货率和山城啤酒相当,但所获取的份额却只有山城啤酒的70%,问题就出在了终端。

因此,对于青岛啤酒而言,扩大布局和狠抓终端,是其必须解决的问题。同时,从上文和雪花的SKU比较来看,青啤的竞争力并不比雪花差,只是没有跨入终端门槛而已。

2)如何取得市场进入机会?

青啤在合肥市场表现疲弱,在中高端份额不及雪花的1/10。青啤在任何渠道都受到雪花的挤压,向来比较强的娱乐渠道,也受到雪花的雪花天然9°P 100的打击。在现代渠道,青岛啤酒的单个SKU有了17%,具有一定优势,而在中低端,青岛几乎是无作为。

青啤在高端的份额不及雪花的1/20,不敌百威和喜力(主要以10°P 600ml青岛纯生为主,青岛欢动、老青岛、青岛金质都不到一个点)。青岛啤酒向来擅长走高端,且在麦芽度上与雪花形成差异,以10°P、11°P和7°P为主,然而结果是青啤惨败。这是因为青岛啤酒的铺货率很低,实质是市场进入的竞争,青岛啤酒在安徽高端市场很少有铺货的机会,这应该是“买断”的结果。

2008年安徽全省啤酒销量有明显上涨,一直所向披靡的雪花却在安徽下滑,给本来竞争残酷的安徽啤酒市场留下了难以捉摸的悬念。

雪花步步为营,稳打稳扎,以20多个SKU布下了八卦阵,品种丰富齐全、口味吻合主流,终端严密把关,整个终端布局应该是“飞不进一只蚊子”。但是,“蚊子”不但飞进来了,且活得很滋润。重啤的一个SKU就已经拿下了很高的单店份额,青啤的一个SKU价格就比雪花多了近一块钱。毫无疑问,安徽啤酒市场上正在形成一股力量。

在雪花的主要对手中,青啤、重啤份额不高,却具有强劲的竞争力;英博虽然没有在安徽布局,可是最近转让了青啤股份的很大部分之后,布局安徽不是没有可能。